※このページはプロモーションを含みます

この記事は13分で読めます

SBI証券と楽天証券はどちらもネット証券最大手で人気も高いです。これから投資を始めようとしている人で、SBI証券と楽天証券のどちらで口座開設するか迷っている人は多いでしょう。

そこでこの記事では、SBI証券と楽天証券を徹底比較。それぞれの証券会社に向いている人や使い分けについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。

目次

ネット証券最大手のSBI証券と楽天証券。両者にはどのような違いがあるのでしょうか?

そこで、計15項目を比較してSBI証券と楽天証券の違いを見ていきましょう。

| 比較ポイント | SBI証券 | 楽天証券 | ||

|---|---|---|---|---|

| ① | 口座開設数 | 1168万口座※1 (2023年12月時点) |

1020万口座 (2023年12月時点) |

|

| ② | 主な取扱商品数 | 11商品/制度 | 11商品/制度 | |

| ③ | 株式取引 手数料 |

国内株式 | 0円 | 0円 |

| 米国株式 | 約定代金の 0.495% |

約定代金の 0.495% |

||

| ④ | IPO 投資 |

IPO実績 (2023年) |

91社 | 61社 |

| IPO株をNISA口座で買える? | 買える | 買える | ||

| ⑤ | 単元未満株 | S株 | かぶミニ® | |

| ⑥ | 少額投資 | できる | できる | |

| ⑦ | NISA(新NISA) | 〇 | 〇 | |

| ⑧ | iDeCo | 〇 | 〇 | |

| ⑨ | 投資信託 | 最低投資額 | 100円~ | 100円~ |

| 取扱銘柄数 | 2,579本 | 2,558本 | ||

| ⑩ | ロボアドバイザー | SBIラップ | 楽ラップ | |

| ⑪ | 信用取引 | できる | できる | |

| ⑫ | クレカ積立 | 〇 | 〇 | |

| ⑬ | ポイントサービス |

|

楽天ポイント | |

| ⑭ | キャンペーン | 各種実施中 | 各種実施中 | |

| ⑮ | スマホアプリ | 3種類 | 1種類 | |

まずは口座開設数から比較して見ていきましょう。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| 口座開設数 | 1,168万口座※1 | 1,020万口座 |

SBI証券はSBIグループ全体の口座数のみを公表しているので単純な比較は難しいものの、SBI証券と楽天証券どちらも業界トップクラスの口座数であることが分かります。

知名度があるというだけではここまで多くの人が口座開設をすることはないでしょう。SBI証券と楽天証券は取引手数料や取扱商品、投資のしやすさなどさまざまな面で他社より優れているからこそ、どちらも1000万口座を超える口座数を誇っていると言えます。

SBI証券と楽天証券ではどんな商品に投資できて、どんな制度を利用できるのでしょうか?下表に主要な投資商品(制度)の取扱状況をまとめました。

| 商品・制度 | SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|---|

| 国内株式 | ◎ (1株から 売買可) |

◎ (1株から 売買可) |

| 米国株式 | ◎ (5,152銘柄) |

〇 (5,056銘柄) |

| その他 外国株式 | ◎ (8か国) |

〇 (5か国) |

| 投資信託 | ◎ (2,579本) |

◎ (2,558本) |

| NISA(新NISA) | 〇 | 〇 |

| iDeCo | 〇 | 〇 |

| 国内債券 | 〇 | 〇 |

| 外国債券 | 〇 | 〇 |

| 金・プラチナ投資 | 〇 | 〇 |

| 外貨預金 | × | × |

| FX | 〇 | 〇 |

| CFD | 〇 | 〇 |

上表を見ると、SBI証券と楽天証券はどちらも主要なカテゴリのほとんどに投資できることが分かります。1社でここまで多くの商品を取り扱っている証券会社は業界の中でも希少なので、多くの人が口座を開設することもうなずけますよね。

なお、米国株式の取扱銘柄数や投資できる国の数(個別株式)ではややSBIが勝っています。さまざまな国の株式に投資したい人はSBI証券を選んだ方が良いでしょう。

投資する際には各種取引手数料がかかるのが一般的です。例えば株取引では通常、購入時・売却時に売買手数料がかかります。投資信託なら購入時手数料や、保有期間中にかかる信託報酬などがあります。

これらの手数料のうち、売買時にかかる手数料は金融機関ごとに異なります。せっかく投資で資産を増やせても、手数料が高ければ実質的な利益は減ってしまいます。効率よく投資したいなら手数料が安い金融機関で口座開設すべきです。

その点、SBI証券と楽天証券は業界トップクラスの手数料の安さを誇ります。

| SBI証券 | 楽天証券 | ||

|---|---|---|---|

| 国内株式 | 売買 手数料 |

0円※1 | 0円※2 |

| 米国株式 | 売買 手数料 |

約定代金の0.495% (最低0米ドル~上限22米ドル) |

約定代金の0.495% (最低0米ドル~上限22米ドル) |

| 為替 手数料 |

0円※3 | 0円※3 | |

これまで、取引手数料ではSBI証券や楽天証券よりも安いネット証券はありましたが、SBI証券と楽天証券は2023年秋に国内株式の取引手数料を無料化しました。

主要なネット証券で国内株式の売買手数料を取引代金に関わらず無料にできるのはSBI証券と楽天証券だけです。両社はコスト重視の人にとってもうってつけの証券会社になりました。

IPO(新規公開株式)とは未上場の企業が証券取引所に上場すること、またはその株式のことです。IPOは株式が上場するタイミングで買えるため、その後の値上がりに期待できます。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| IPO実績 (2021年) |

122社 | 74社 |

| IPO実績 (2022年) |

89社 | 65社 |

| IPO実績 (2023年) |

91社 | 61社 |

| 抽選方法 | 60% 完全抽選 30% ポイント制抽選 10% 裁量配分 |

100% 完全抽選 |

| 事前入金 | 必要 | 必要 |

| NISAで購入 | 〇 | 〇 |

SBI証券はIPOの主幹事数・取扱銘柄数ともに対面の大手証券会社並みの実績があります。実績が多い証券会社でIPO投資を始めた方が抽選に挑戦できる機会が多くなり有利です。

国内株式への投資では通常、100株を「1単元」として取引を行います。この1単元に満たない株を「単元未満株」といいます。SBI証券と楽天証券ではどちらもこの単元未満株の売買に対応しているので、1株単位と少額から株式投資ができます。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| サービス名 | S株 | かぶミニ® |

| 売買手数料 | 0円 | 0円 |

| スプレッド | なし | 0.22%※1 |

単元未満株の取引手数料もSBI証券、楽天証券ともに無料化されました。ただし、楽天証券では売買時に手数料のほかにスプレッドがかかるので、完全に無料化されたとはいえません。よって、SBI証券で単元未満株を取引した方がコスト面でやや有利になるでしょう。

初めて投資をするなら、できるだけ少ない金額から始めたいと思う人も多いでしょう。では、SBI証券と楽天証券ではどのくらいの金額から投資を始められるのでしょうか?詳しく見ていきましょう。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| 国内株式 | 数百円~※1 (1株単位) |

数百円~※1 (1株単位) |

| 米国株式 | 数百円~※1 (1株単位) |

数百円~※1 (1株単位) |

| 投資信託 | 100円~ | 100円~ |

| NISA(新NISA・つみたて投資枠) | 月100円~ | 月100円~ |

| iDeCo | 月5000円~ | 月5000円~ |

| ロボアドバイザー | 1万円~ | 1万円~ |

上表を見ると、SBI証券と楽天証券はほぼ同じサービス内容であることが分かります。米国株式、iDeCoなどについてはほかの主なネット証券と同じ水準ですが、国内株式やNISAなどは他社に比べ少額から始められます。

合わせてこちらもチェック!

そもそも、NISAは投資で得た利益が非課税になるお得な制度です。

SBI証券と楽天証券のNISA(新NISA)はどちらも業界トップクラスの人気を誇ります。詳しくは下表にまとめました。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| 銘柄数(つみたて投資枠) | 224本 | 222本 |

| 積立頻度 | 毎日、毎週、 毎月 | 毎日、毎月 |

| 最低積立金額 | 100円 | 100円 |

| 投信保有残高で 貯まるポイント |

|

楽天ポイント |

| クレカ積立 | 三井住友カード | 楽天カード |

| クレカ積立で 貯まるポイント |

Vポイント | 楽天ポイント |

つみたて投資枠の取扱銘柄数は同じで、両社ともネット証券最大級の品揃えを誇ります。そのほかの両社の違いを見ていきましょう。

つみたて投資枠では毎月1回の積立が基本ですが、SBI証券では毎月・毎週・毎日と3つパターンを選べます(楽天証券は2パターン)。また、付与ポイントも5種類以上と楽天証券よりも選択肢が豊富です。サービスの充実度ではSBI証券のNISA(新NISA)が1歩リードしていると言えるでしょう。

ただ、SBI証券では楽天ポイントを貯められません。楽天ユーザーであれば楽天証券を使った方がポイント付与によるお得感を実感しやすいでしょう。

iDeCoは自分で掛金を積立して自分の年金を作る制度で、積立したお金は原則60歳以降に引き出せます。一定の条件を満たしていれば、基本的に誰でも加入できます。

iDeCo最大のメリットは積立時・運用時・受取時の3つのタイミングで節税できること。特に積立時の節税効果は大きく、年間の積立額や所得が多い人ほどその効果は高くなります。

iDeCoでは金融機関ごとに、毎月の口座管理手数料や取扱商品が異なります。SBI証券・楽天証券ともにiDeCoの取扱商品数は業界トップクラスです。また口座管理手数料もどちらも業界最安水準なのでお得に取引できます。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| 取扱商品数 | 38本 | 36本 |

| 口座管理手数料 | 月171円 | 月171円 |

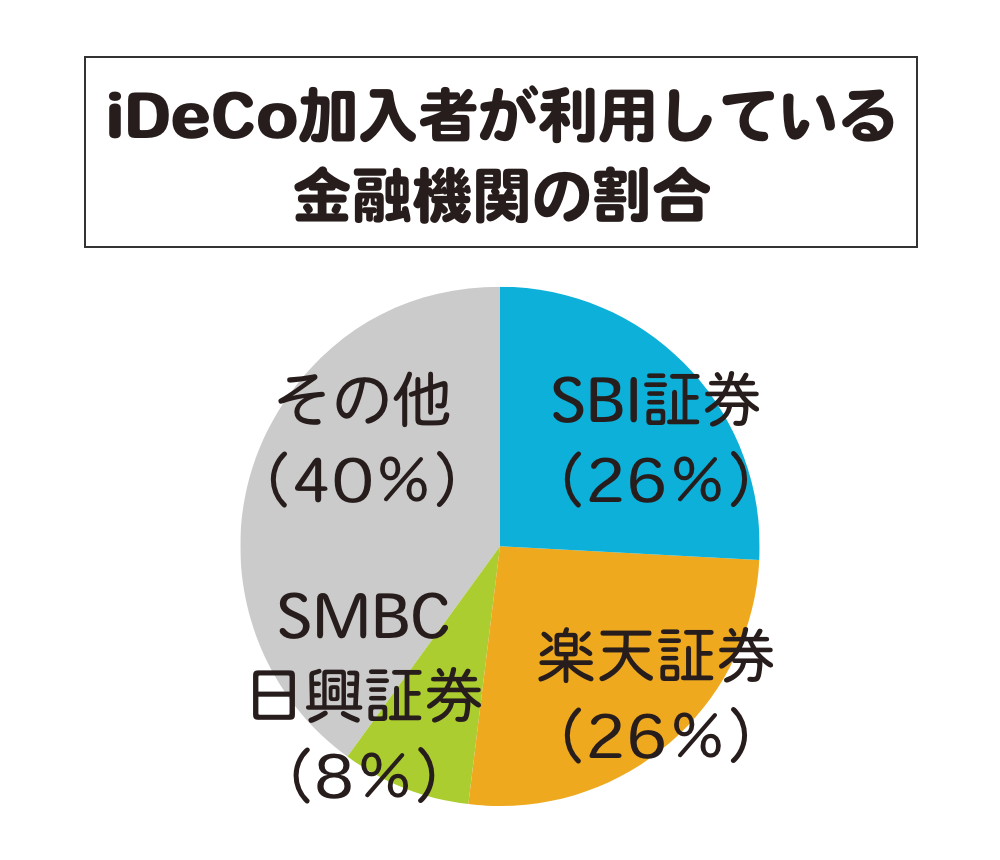

当メディアで行ったアンケートでもとても多くの人がSBI証券でiDeCoを始めていることが分かりました。

ただ取扱数が多いだけでなく、低コストで人気の「eMAXIS Slim」シリーズなど質の高い商品ラインアップであることも選ばれる理由の一つでしょう。iDeCoはSBI証券で始めることをおすすめします。

ちなみに、楽天証券ならiDeCoの口座開設と同時に総合口座の開設を申し込めます。(ただしiDeCoの口座開設には約1カ月半~2カ月半かかる)。iDeCo口座と総合口座は共通のID・パスワードでログインできるので、管理も楽ですよ。

投資信託はどんな地域のどんな資産に投資するのか、運用のプロ(ファンドマネージャー)におまかせできるので投資初心者にも人気の高い金融商品です。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| 最低投資額 | 100円~ | 100円~ |

| 取扱銘柄数 | 2,579本 | 2,558本 |

| クレカ積立 | 〇 | 〇 |

| NISAで クレカ積立 |

〇 | 〇 |

| クレカ積立で 使えるクレジットカード |

三井住友カード | 楽天カード |

| クレカ積立で 貯まるポイント |

Vポイント | 楽天ポイント |

| 投信保有残高で 貯まるポイント |

|

楽天ポイント |

SBI証券と楽天証券ともに、投資信託を購入するor持っているとポイントが貯まることは大きなメリット。ただ、貯められるポイントは異なります。

投信保有残高により貯まるポイントは、SBI証券ではTポイントなどの5種類以上の選択肢から好きなものを1種類選べる一方、楽天証券では楽天ポイントに限られます。自分が使いやすいポイントで選ぶのがおすすめです。

なお両社とも、クレカ積立にも対応しています。SBI証券では三井住友カード決済でVポイント、楽天証券では楽天カード決済で楽天ポイントが貯まります。投信保有残高で貯まるポイントとは別で貯まるポイントサービスとなり、とてもお得です。

合わせてこちらもチェック!

ロボアドバイザーはAIアルゴリズムや機械学習を用いて、投資家に合った資産配分や商品などを提案してくれるサービスです。SBI証券、楽天証券ともにロボアドバイザーのサービスがあります。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| サービス名 | SBIラップ | 楽ラップ |

| タイプ | 投資一任型 | 投資一任型 |

| 最低投資 金額 |

1万円 | 1万円 |

| 投資対象 | 専用の投資信託 | 国内投資信託 |

| ポイント 還元 サービス |

あり | なし |

| 投資一任 手数料 |

(AI投資コース) 年率0.6600% |

(固定報酬型) 最大年率0.7150% |

| (匠の運用コース) 年率0.7700% |

(成功報酬併用型) 最大年率0.6050% +運用益の5.5% |

|

| ファンド 手数料 (信託報酬) |

(AI投資コース) 平均年率0.2940% 程度 |

最大年率0.1687% |

| (匠の運用コース) 平均年率0.6910% 程度 |

SBIラップは「運用の手間をかけたくない人」や「ロボアドサービスでポイントも貯めたい人」に向いています。

SBIラップは運用コース(リスク許容度)を選択する必要がなく、AIが相場に合わせて自動でリスク調整してくれる上、AIの相場予想を踏まえて投資配分を毎月変更してパフォーマンスを追求してくれます。また、ポイントサービスも用意されています。

対して、楽ラップは「積極的な運用を目指したいけど、損をする可能性もしっかりケアしてほしい人」に向いています。

楽ラップは40年以上実績がある資産運用コンサルティング会社のマーサー・インベストメンツのアドバイスをもとに資産配分が決定されます。

また、リスクの異なる5種の運用コースのうち、4種類で「下落ショック軽減機能(DRC機能)」を搭載しています。この機能によって、株式市場の値動きが激しい時に損失の緩和を期待できます。

信用取引とは簡単にいうと「借りて投資を行う」ことで、資金や株式を借りて元手以上の売買を行う取引です。手数料はSBI証券、楽天証券ともに同じくらいの水準です。

| SBI証券 | 楽天証券 | ||

|---|---|---|---|

| 取引手数料 | 0円※1 | 0円※2 | |

| 制度信用 | 買方金利 | 年率2.8% | 年率2.8% |

| 貸株料 | 年率1.1% | 年率1.1% | |

| 一般信用 (無期限) |

買方金利 | 年率2.8% | 年率2.8% |

| 貸株料 | 年率1.1% | 年率1.1% | |

SBI証券と楽天証券は投資信託のクレカ積立に対応しています。ただ、両社のポイント還元率や付与条件などは異なります。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| ポイント還元率 | 0.0%~3.0% 0.5%~5.0%※1 |

0.5%~1.0% |

| 対象カード | 三井住友カード | 楽天カード |

| 還元率アップ条件 |

|

|

| 積立上限額 | 月10万円※4 | 月10万円 |

| NISA(新NISA) 対応 |

〇 | 〇 |

| 付与ポイント | Vポイント | 楽天ポイント |

一見するとSBI証券の方が高還元率に見えますが、最高の3.0%還元は年会費が高い「プラチナ」ランクのカードで年間利用額が500万円以上(クレカ積立金額は含まず)の場合だけと、ハードルが高いです。

1.0%還元にする場合も、一定の年会費がかかる「ゴールド」ランク以上のカードでクレカ積立を行う必要があります。

対して、楽天証券では信託報酬のうち楽天証券の受取分が年率0.4%(税込)以上の銘柄に積立すれば、カードのランクに関わらず1.0%のポイント還元を受けられます。年会費永年無料の一般カードでも、条件さえ満たせば1.0%還元の恩恵を得られるわけです。

一般カードでも最大の還元率にアップできるのはSBI証券にはない、楽天証券のメリットと言えます。

合わせてこちらもチェック!

投資しながらポイントを貯めたいなら、まずはポイントが貯まる金融機関かどうかをチェックしましょう。すべての金融機関でポイントが貯められるわけではないからです。

せっかく投資を始めるなら、普段使っているポイントサービスと連携している金融機関で口座開設するとお得です。また、貯めたポイントをさまざまな投資に使えた方が便利です。

| SBI証券 | 楽天証券 | |

|---|---|---|

| 貯まる ポイント |

|

楽天ポイント |

| ポイントが 貯まる |

国内株式の 売買手数料 |

国内株式の 売買手数料※1 |

| - | 外国株式の 売買手数料 |

|

| 投資信託の保有残高 | 投資信託の保有残高 | |

| ロボアド(SBIラップ)の 保有残高 |

- | |

| 金・銀・プラチナの 買付手数料 |

金・銀・プラチナの 買付手数料 |

|

| FXの取引量 | FXの取引量※2 | |

| - | 先物・OPの 売買手数料 |

|

| - | 個人向け国債の 買付額 |

|

| ポイントが 使える |

国内株式の買付※3 | 国内株式の買付 |

| - | 米国株式の買付 | |

| 投資信託の買付※4 | 投資信託の買付 | |

| - | バイナリーオプションの買付 |

楽天証券の方がSBI証券よりもポイントを貯められる商品、使える商品が多いです。

楽天証券は、この他にも楽天市場の還元率をアップできるSPU(スーパーポイントアッププログラム)対象になっている商品(米国株式・投資信託)もあるので、楽天証券で投資をすることで楽天市場でのお買い物のポイント還元率もアップさせることも可能です。

SBI証券は貯めるポイントを6種類のなかから1つ選べますが、投資に使えるポイントは限られています。詳細は以下のとおりです。

| 国内株式 | 投資信託 | |

|---|---|---|

| Tポイント | 〇 | 〇 |

| Pontaポイント | 〇 | 〇 |

| Vポイント | × | 〇 |

| dポイント | × | × |

| PayPayポイント | × | × |

| JALのマイル | × | × |

投資できるポイントは限られてしまいますが、どのポイントも投資以外での使い道は豊富にありますから、そこまで困ることはないでしょう。

SBI証券、楽天証券ともに常時開催のお得なキャンペーンを実施しています。

| SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|

|

|

|

|

|

|

また、両社ともに期間限定のお得なキャンペーンも実施しています。さまざまなキャンペーンが充実しているので、自分に合ったキャンペーンや口座開設キャンペーンが実施されている時に証券口座を開設するとお得度が増すでしょう(SBI証券のキャンペーン詳細、楽天証券のキャンペーン詳細)。

ツールの使いやすさはストレスなく投資を続けるために大切なポイントです。楽天証券では1つのスマホアプリ(iSPEED)で国内外の株式やCFDなどさまざまな取引ができます。頻繁に使うようであれば、このようなツールの使い勝手の良さは重要です。

対して、SBI証券では国内株式の取引は「株アプリ」、米国株式なら「米国株アプリ」と、複数のアプリを駆使しなければなりません。

楽天証券なら主要な取引は1つのアプリで完結できて管理が楽ですから、スマホで投資をするならSBI証券よりも便利と言えるでしょう。

| 投資対象 | SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|---|

| 国内株式 | SBI証券 株 アプリ | iSPEED |

| 米国株式 | SBI証券 米国株アプリ | |

| CFD | 取引所CFD アプリ - くりっく株365 |

パソコン用のサイトやツールでも取引できますが、どこにいても手軽に取引できるようスマホアプリを提供する金融機関が増えてきました。金融機関によってツールのデザインや機能・操作性は異なります。しっかり比較して、自分の使いやすいツールのある金融機関を選びましょう。

ここからは先述したSBI証券と楽天証券の比較をもとに、それぞれの証券会社に向いている人を解説します。まずはSBI証券に向いている人から見ていきましょう。

SBI証券は、投資をしながら自分に合ったポイントを貯められるのが魅力。TポイントやVポイントなど6つの選択肢の中から、いずれかを選んで貯められます。

ポイントサービスがある証券会社で付与ポイントを選べるのはまれです(例:楽天証券、マネックス証券、auカブコム証券は1種類のみ)。SBI証券では複数の選択肢から1つ自分に合った選択ができるので、多くの人がお得さを実感しやすいでしょう。

またこれらのポイントに加えて、三井住友カードで投資信託を積立購入するとVポイントも貯まるため、ポイントの「二重取り」も可能です。

楽天証券では基本的に楽天ポイントしか貯まらない点を考えると、貯めるポイントを選べる、クレカ併用で複数のポイントが貯まるのはSBI証券の強みといえるでしょう。

SBI証券はIPO銘柄の取扱数が業界トップクラス。主要ネット証券主要5社のIPO取扱銘柄数(2023年)は下表のとおりです。

| 証券会社 | IPO取扱銘柄(全96社中) |

|---|---|

| SBI証券 | 91社 |

| 松井証券 | 70社 |

| 楽天証券 | 61社 |

| マネックス証券 | 53社 |

| auカブコム証券 | 26社 |

さらにSBI証券では、抽選に外れてもその後の当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」というサービスもあります。

通常、IPOを購入するためにはブックビルディング(需要申告)の申込みと、購入申込みの2回申し込みが必要ですが、IPOチャレンジポイントでは、購入申込み(2回目の申込み)の抽選に外れた際にポイントが付与されます。次回の抽選の際にそのポイントを使うことで、当選確率がアップする仕組みです。

一度抽選に外れた人の当選確率がアップするサービスは楽天証券にはないので、SBI証券の強みといえるでしょう。このようにIPOの取扱数・サービス内容ともに充実しているSBI証券は、IPOに興味がある人にとってうってつけの証券会社ではないでしょうか。

外国株式の取扱数が多いこともSBI証券の特徴です。SBI証券の外国株式の取扱数は9カ国。楽天証券と比較しても投資できる国の数は多いです。

| SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|

| 米国 | 米国 |

| 中国 | 中国 |

| シンガポール | シンガポール |

| タイ | タイ |

| マレーシア | マレーシア |

| インドネシア | インドネシア |

| ベトナム | - |

| 韓国 | - |

| ロシア | - |

SBI証券の外国株式投資は取扱銘柄も豊富。とくに米国株は5000銘柄以上の取り扱いがあります。「米国株アプリ」では、米国株投資に必要な情報収集・分析や銘柄検索、発注をサポートしてくれます。

SBI証券は米国株式を中心に幅広い国への株式投資を始めたい人にはメリットが多い証券会社と言えそうです。

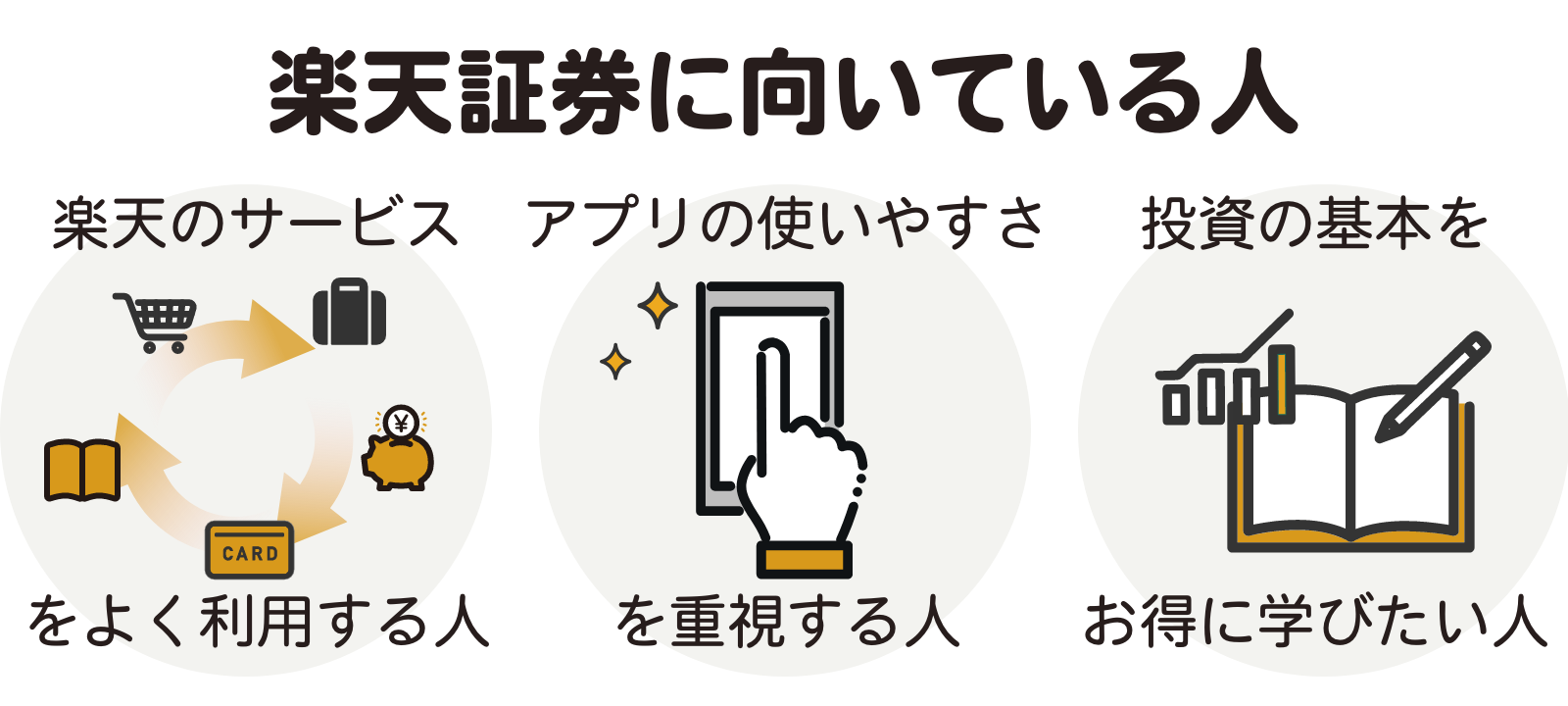

続いて、楽天証券に向いている人を紹介します。

楽天証券では取引内容に応じて楽天ポイントが貯まります。例えば外国株式の手数料100円ごとに1ポイント、投資信託なら一定の残高をはじめて達成した時に10~500ポイント貯まります(「ハッピープログラム」へのエントリーが必要)。

さらに、楽天証券で投資信託や米国株式への投資で条件を達成すると、楽天市場の還元率がアップするメリットもあります。

| 商品 | 還元率 | 条件 |

|---|---|---|

| 米国株式※ | +0.5% |

|

| 投資信託 | +0.5% |

|

SBI証券では楽天ポイントを貯められないため、楽天証券は楽天グループのサービスをよく使う人にぴったりな証券会社といえます。

また投信積立を楽天カードでクレジット決済するとさらにお得に。楽天カード側からも楽天ポイントが貯まるので、SBI証券と同様に楽天証券もお得な「二重取り」が可能です。

楽天証券のスマホアプリ「iSPEED」は使いやすさに定評があります。1つのアプリで国内株式と外国株式のどちらにも対応している優れもの。複数のアプリをダウンロードせずに異なるジャンルの取引ができるのは魅力的ですね。

さらに銘柄の検索機能も充実しており、ランキングや業種・テーマだけでなく、株主優待の内容などから自分好みの銘柄を探せます。

また、マイページでは必要な投資関連情報をピックアップできるので、自分好みの画面にカスタマイズしたい人にもおすすめです。

国内株式や外国株式など、サービスごとに別々のアプリをダウンロードする必要があるSBI証券と比べて、1つのアプリで完結するため使いやすさの面では楽天証券が一歩リードしているといえます。

楽天証券では通常は有料のサービスである日経テレコン(日本経済新聞社提供のビジネスデータベースサービス)や会社四季報などを無料で利用することができます。

楽天証券で無料で利用できるサービス

これらのサービスは楽天証券で証券口座を作るだけで利用できます。証券口座の開設に手数料や維持費等はかかりません。つまり、楽天証券は通常は有料のコンテンツを無料で利用できる証券会社と言えます。投資の基本をお得に学びたい人は楽天証券を利用した方が良いでしょう。

証券会社の総合口座はいくつ作ってもOK。口座開設に手数料はかからないので、複数の口座を開設するデメリットはありません。そのため、SBI証券と楽天証券の両方で口座開設してみるのも一案です。

| SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|

|

|

| SBI証券 | 楽天証券 |

|---|---|

|

|

上表の例のようにどちらの口座も持っていれば、うまく使い分けて両者のメリットを享受することも可能です。

購入した株式や投資信託は、ほかの証券会社に移す(移管)こともできます。必ずしも購入した証券会社で持ち続ける必要はありません。

ひとまずどちらの口座も開設して、後々SBI証券か楽天証券に一本化することも可能です。

株式や投資信託をSBI証券or楽天証券に乗り換える(移管する)ためには、商品を保有している証券会社で「口座振替依頼書」「投資信託振替依頼書」などの申込書類を取り寄せて提出しましょう。手続き完了後に移管先の証券会社へ振り替えられます。

なお銘柄や分配金コースによっては移管先の証券会社で受け付けていない場合があるので、事前に確認しましょう。また株式の移管(同一名義間)に手数料はかかりませんが、投資信託の移管には1銘柄につき3300円(税込)の手数料がかかります。

NISA口座で購入した資産の移管はできないので、この点も注意が必要です。

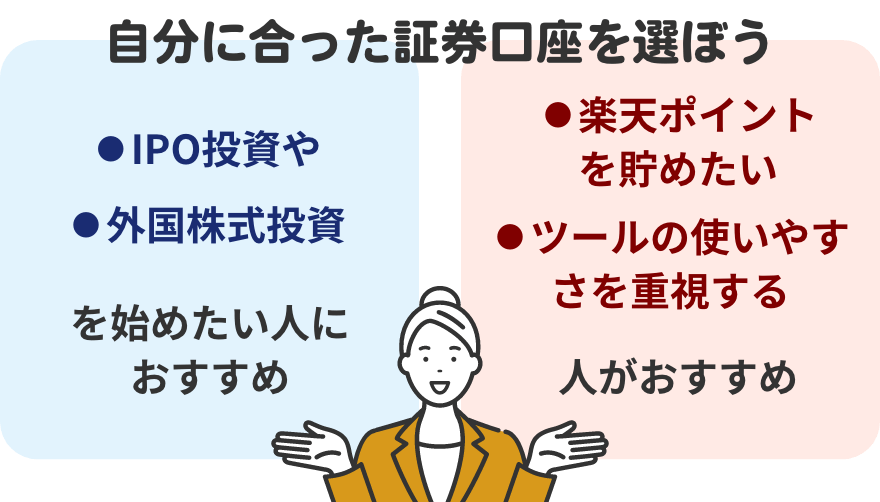

SBI証券と楽天証券はどちらも業界トップクラスの人気を誇る証券会社です。手数料はどちらも業界最安水準ですが、そのほかの比較ポイントでは特徴が異なります。

IPO投資や外国株式投資を始めたいなら、取扱銘柄が豊富なSBI証券がおすすめです。IPOはNISA口座でも買うことができます。

一方、楽天ポイントを貯めたい人やツールの使いやすさを重視するなら楽天証券がよいでしょう。

なお、証券会社の口座は複数開設できる上に、口座開設に手数料はかかりません。どちらか一方を選べない人は、取引によって使い分けるのもよいでしょう。しばらく両方の口座を使ってみて、さまざまな点から比較するのも一案です。

証券会社の使いやすさは「どのような取引をしたいか」「どのくらいの金額で取引するか」「貯めているポイントは何か」など人によって異なります。今回ご紹介した比較ポイントを参考に、どちらの証券会社が自分に合っているか検討してみてください。

どちらのサポート体制も充実しているため、わからないことがあっても安心です

SBI証券は24時間365日対応のチャットサポートがあるので、いつでも気軽に問い合わせできます。土日や営業時間外でも簡単な質問ならAIが対応してくれますよ。

また電話対応のサポートデスクも相談内容ごとに窓口が分かれており、丁寧に対応してくれます。iDeCoやNISA・投資信託、口座開設の問い合わせなら基本的に土日も対応しているので、平日は忙しい人にも便利です。

楽天証券もチャットでの問い合わせなら24時間365日対応。また証券口座やiDeCoの各種手続き方法などを、URL付ショートメッセージで案内してくれるサービスもあります。

電話での問い合わせもSBI証券同様、相談内容ごとに窓口が分かれています。iDeCoやNISA・投資信託の問い合わせは土日も対応しているので安心です。

手数料の安さ・商品数の豊富さなど多くの項目で評価が高いSBI証券がおすすめです

また、楽天ポイントを貯めている人や楽天グループのサービスをよく使う人なら楽天証券も使いやすいでしょう。投資の基礎知識を学ぶための初心者向けコンテンツも充実していますよ。

SBI証券のデメリットはほとんどありませんが、強いて挙げるなら以下の2つです

①楽天ポイントが貯まらない

②IPOの当選倍率が高い

SBI証券は複数のポイントサービスから貯めるポイントを選べる点が魅力ですが、楽天ポイントは貯まりません。そのため楽天ポイントを貯めている人にとってはデメリットになる場合があります。

先述したとおりSBI証券はIPO実績が多いため、IPOをやりたい人はSBI証券に集まります。そうなると結果的に申込数が増えて、倍率が上がってしまうのです。

とはいえ、抽選で外れてもIPOチャレンジポイントを使えばその後の当選確率をアップさせることは可能です。

楽天証券のデメリットはほとんどありませんが、強いて挙げるなら以下の2つです

①楽天ポイントの付与サービスがよくない

②IPOではSBIに劣る部分もある

利用者が多い楽天ポイントですが、投資信託の保有残高に応じてもらえていたポイントの付与条件が厳しくなっています。

具体的には、以前は月間平均残高10万円ごとに毎月3~10ポイントもらえていたのが、初めて一定の残高を達成したタイミングでしかもらえなくなりました。もらえるポイントは10~500ポイントとなり、「初めて達成した残高」に応じてもらえるポイント数が増える仕組みです。

楽天ポイントがもらえなくなるわけではないものの、これまでより貯まりにくくなったのは事実です。この改悪によって楽天証券の魅力が減ったと感じる人はいるでしょう。

楽天証券はIPOの取扱実績がSBI証券より少なく、NISAでIPOの取扱がないこともSBI証券に劣っています。

平等抽選で初心者でも始めやすいとはいえ、IPOを始めたいならSBI証券で口座開設するほうがよいかもしれません。

いざ、NISAを始めよう!と思っても、数ある金融機関の中からどこを選べばよいか迷いますよね。そこで、多くの人に支持されている金融機関を、独自のサービスやおすすめ情報と併せてご紹介します。

SBI証券

松井証券

auカブコム証券

楽天証券

\ この記事をシェアしよう /

【2024年4月版】SBI証券と楽天証券どっちがおすすめ?15項目で比較—使い分けやNISA(新NISA)についても解説

・当サイトの掲載情報は執筆者の見解であり、あくまでも参考情報の提供を目的としたものです。

最終的な投資決定は、各取扱金融機関のサイト・配布物にてご確認いただき、ご自身の判断でなさるようお願い致します。

・当サイトの掲載情報は、信頼できると判断した情報源から入手した資料作成基準日における情報を基に作成しておりますが、当該情報の正確性を保証するものではありません。また、将来的な予想が含まれている場合がありますが、成果を示唆あるいは保証するものではありません。

・当サイトは、掲載情報の利用に関連して発生した一切の損害について何らの責任も負いません。

・当サイトの掲載情報は、各国の著作権法、各種条約およびその他の法律で保護されております。

・当サイトへのリンクは原則として自由ですが、掲載情報を営利目的で使用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等)する事は禁止します。